Anfang 2024 verliert die Verkehrsmaschine eines bekannten US-Herstellers über Alaska einen Teil ihrer Bordwand, wodurch Teile aus dem Inneren herausgerissen werden. Kurze Zeit später werden bei einem weiteren Vorkommnis mit einem anderen Flugzeug desselben Produzenten Dutzende Passagiere verletzt …

Lediglich zwei Beispiele aus einer längeren Pannenserie, die viele Fragen aufwirft. Fragen der Produkthaftung – insbesondere aber hinsichtlich der traditionellen Vorbildfunktion der Luftfahrtindustrie. Zählte diese nicht zu jenen Bereichen, in denen ein Höchstmaß an Sorgfalt selbstverständlich war? Jeder weiß, dass hier kleinste Unregelmäßigkeiten und Abweichungen von Normen schnell Menschenleben kosten können.

Am Anfang stehen Austauschbau und Fließband

Die Geschichte der standardisierten respektive normierten Fertigung in Serie, die neben massiver Kostensenkung und Effizienzsteigerung vor allem auf die Produktqualität und -sicherheit einzahlt, beginnt im 18. Jahrhundert mit der Ausreifung und Verfeinerung der ein Jahrhundert zuvor entstandenen Idee des Austauschbaus (bei dem es um das normgerechte und passgenaue Vorproduzieren von Teilen für die anschließende Montage geht), und des im Kern noch älteren Konzeptes der Fließbandfertigung.

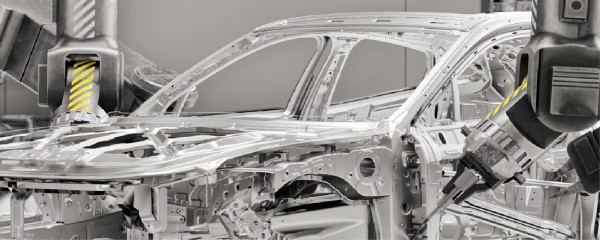

Äußerst rasant hat sich die Serienfertigung seit den Pioniertaten von Erfindern und Fabrikanten wie Eli Whitney, Ransom Eli Olds oder Henry Ford weiterentwickelt. Sie umfasst heute komplexeste hochautomatisierte und somit oftmals weitgehend ohne menschliches Zutun ablaufende Prozesse.

White heat of technology

Genau das ist übrigens ein Umstand, auf den perspektivisch bereits im Jahre 1963 der spätere britische Premierminister Harold Wilson seine Landsleute eingestimmt hat. In seiner berühmt gewordenen „White heat of technology“-Rede wies er darauf hin, dass Maschinen fortan nicht bloß menschliche Muskelkraft, sondern auch immer mehr geistige Fähigkeiten substituieren würden.

Inzwischen lassen Fortschritte bei Robotik, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen für die Zukunft noch viel weitreichendere Veränderungen vorstellbar werden als zur Zeit der Einführung der ersten sogenannten Kleinrechner vor 60 Jahren. Schritt halten müssen jedoch stets die Erfüllung von Sicherheitsanforderungen und die Konformität gemäß jeweiliger Produktgenehmigungen.

Gegen Qualitätsschwankungen: Conformity of Production

In der heutigen Fertigungsindustrie ist Conformity of Production (CoP) ein weit verbreiteter Begriff. Für die Sicherstellung der Produktkonformität mit festgelegten Standards und Vorschriften spielt CoP eine wichtige Rolle. So dienen CoP-Systemüberprüfungen der Gewährleistung des Einhaltens der bei der Typgenehmigung festgelegten Spezifikationen und Leistungsstandards.

Erinnern wir uns an das zu Beginn angesprochene Beispiel, das zeigt, welche weitreichenden und bisweilen fatalen Folgen ein lässiger Umgang mit Qualitätskriterien und regulatorischen Standards haben kann. Die CoP-Überprüfungen sind also essenziell, um die Übereinstimmung mit gesetzlichen und behördlichen Anforderungen und letztlich die Sicherheit und Qualität sämtlicher hergestellter Einheiten eines Produktes zu garantieren.

CoP-Kontrollplan, CoP-System und Typgenehmigung

Es nimmt nicht Wunder, dass sich sogar schon Bundestags-Untersuchungsausschüsse mit der Frage befassen mussten, wie CoP-Überprüfungen ablaufen. Im Einzelnen basieren sie auf einem sogenannten CoP-Kontrollplan (auch CoP-Prüfplan oder CoP Control Plan). Der legt fest, wann, wie und in welchem Umfang Überprüfungen stattfinden müssen. Oft wird er in Absprache mit zuständigen Behörden erstellt und ist Teil der Anforderungen für die Erteilung von Typgenehmigungen.

Die Typgenehmigung selbst ist eine behördliche Bestätigung, dass ein Produkttyp den relevanten gesetzlichen und technischen Anforderungen entspricht. Ohne gültige Typgenehmigung dürfen Produkte in vielen Branchen nicht vermarktet oder in Betrieb genommen werden. Demgemäß ist die Auseinandersetzung mit dem CoP-System eine gesetzliche Pflicht für Hersteller, deren Nichtbeachtung zu Geldstrafen oder Rückrufaktionen führen kann.

Produktsicherheitsbeauftragte und Product Safety and Conformity Representatives

Aus dem Gesagten lässt sich erahnen, dass die Einrichtung und Aufrechterhaltung einer „Product Safety and Conformity“-Organisation in Unternehmen eine höchst anspruchsvolle Aufgabe ist. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass sie die gesamte Lieferkette und teilweise Fremdfirmen einbeziehen muss, um wirksam zu sein.

Entsprechend verantwortungsvoll ist die Rolle von Produktsicherheitsbeauftragten (PSB) oder Product Safety and Conformity Representatives (PSCR) als einer konsequenten Weiterentwicklung der letzten Jahre. Auf der Grundlage der Kenntnis der gesetzlichen Regelungen, Standards und Normen sowie des Verstehens und Erkennens von Abweichungen an Produkten über alle Produktlebensphasen hinweg stellen sie durch die Planung, Koordination und Durchführung von Qualitätstests sicher, dass Produkte allen Ansprüchen genügen und geltende Vorschriften erfüllen.

Qualität sichern, Probleme managen

Des Weiteren zählen die Kommunikation mit allen involvierten Abteilungen, Stakeholdern und Behörden, die Durchführung von Risikobewertungen, das Sensibilisieren und Schulen von Mitarbeitenden bezüglich der Produktsicherheit, die Dokumentation von Sicherheitsmaßnahmen, Konformitätsbewertungen und Prüfungen sowie die Implementierung von Verbesserungsmaßnahmen zur Risikominimierung zu den vielfältigen Aufgaben eines PSCR.

Im Idealfall sorgt die Arbeit von PSCR dafür, dass es gar nicht erst zu (Sicherheits-)Problemen kommt. Falls doch, sind sie es, die mit Regulierungsbehörden zusammenarbeiten und im Fall von Sicherheitswarnungen oder Produktrückrufen aktiv werden, um die Situation zur allgemeinen Zufriedenheit zu managen.

Zwei Seiten einer Medaille

Zusammenfassend können Unternehmen nur durch systematische Überprüfungen innerhalb des CoP-Prozesses sicherstellen, dass Produkte konstant die erforderlichen Spezifikationen und Leistungskriterien erfüllen. Die hierauf gründende Qualitätssicherung schützt vor rechtlichen Konsequenzen und zahlt wesentlich auf das Vertrauen in die Marke und die damit verbundene Stellung im Wettbewerb ein.

Als zweite Seite derselben Medaille machen die heutigen, vielfach weit unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegenden und aufwendig einzuhaltenden Toleranzen die Darstellung bestimmter angestrebter Eigenschaften überhaupt erst möglich. Man denke etwa, um noch einmal auf das Thema vom Anfang zu sprechen zu kommen, an die Standfestigkeit von Turbinenschaufeln in modernen Flugzeugtriebwerken – oder auch in Kraftwerksturbinen.

Autor: Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal, 16.04.2024

Bildhinweis:

Unser Titelbild entstand unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz.