Nahezu in allen Bereichen der industriellen Technik – insbesondere innerhalb der Elektrotechnik – spielen Magnetwerkstoffe eine zentrale Rolle. Überdies sind magnetische Hochleistungswerkstoffe – ob auf Ni-Fe-Basis, ob amorphe, nanokristalline, weich- oder hartmagnetische, Seltenerd- oder polymergebundene Werkstoffe – immer wieder der Ausgangspunkt technischer Innovationen. Zudem bestimmen sie heute die Leistungsfähigkeit und Effizienz verschiedenster elektrischer Systeme.

In diesem kompakten Beitrag wollen wir uns – rein kursorisch – dem im wahrsten Sinne des Wortes anziehenden Thema nähern. Wir werfen einen Blick auf einige grundlegende Aspekte und gehen auch kurz auf gegenwärtige Trends ein.

Magnetische Werkstoffe: Grundlagen und Anwendungen

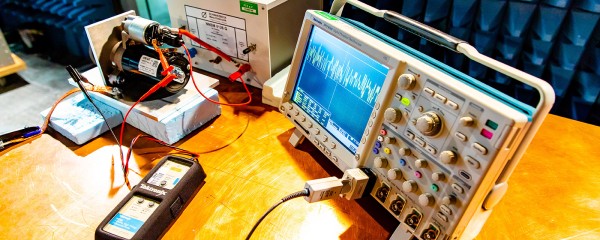

Der optimierte Einsatz magnetischer Bauteile ist in der Technik längst unverzichtbar geworden. Magnetsysteme kommen hier als Induktivitäten (unter Ausnutzung der Wechselwirkung zwischen Magnetismus und Elektrizität zum Beispiel in Transformatoren, Elektromotoren und der Elektronik), als Kern oder als Schichtsystem zur Anwendung.

Grob lassen sich Magnetwerkstoffe in zwei Hauptkategorien einteilen: weichmagnetische und hartmagnetische Werkstoffe. Weichmagnetische Materialien reagieren flexibel auf äußerliche Magnetfelder und werden in Transformatoren, Drosseln und Relais eingesetzt.

Hartmagnetische Werkstoffe hingegen behalten ihre Magnetisierung auch ohne ein externes Feld und finden sich in Elektromotoren, Generatoren, Haftmagneten und Sensoriksystemen sowie beispielsweise in Lautsprechern.

Koerzitivfeldstärke

Hartmagnetische Werkstoffe sind besonders gut geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Feldstärken über einen weiten Temperaturbereich gefordert sind. Der Grund ist in ihrer hohen Koerzitivfeldstärke zu suchen (das ist jene magnetische Feldstärke, die an einen Magneten angelegt werden muss, um seine Magnetisierung zur Gänze aufzuheben). Die Koerzitivfeldstärke ist ein gebräuchliches Kriterium zur Einteilung magnetischer Werkstoffe.

Was die Begriffe „weichmagnetische Werkstoffe“ und „hartmagnetische Werkstoffe“ betrifft, sei am Rande erwähnt, dass diese vor etwa einem Jahrhundert noch wörtlich zu nehmen waren, denn sie beschrieben tatsächliche mechanische Eigenschaften. Das hat sich in der Folge mit der Entwicklung der amorphen Metalle geändert.

Fortschritte in der Materialentwicklung

Damit wären wir schon mitten im Thema Materialentwicklung. Ihr gelangen im Bereich der Magnetwerkstoffe in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte. Während die ersten Magnete vor allem in Elektromotoren eingesetzt wurden, revolutionierten Seltenerdmagnete in den 1980er-Jahren die Industrie. Sie bieten ein Energieprodukt (damit ist die gesamte im Magneten gespeicherte Feldenergie gemeint), welches weit über das herkömmlicher Materialien hinausgeht.

Einen weiteren bedeutenden Fortschritt stellte die Verbesserung der Hochtemperaturstabilität bei Magnetwerkstoffen dar. Hierdurch konnten ihre Einsatzbereiche erheblich erweitert werden. Außerdem ermöglichte die Weiterentwicklung von Verbundmaterialien eine präzisere Fertigung und eine Steigerung der Prozesssicherheit.

Insgesamt gesehen stehen heutzutage neben der Magnetstärke Eigenschaften wie mechanische Präzision, Reproduzierbarkeit und Prozessfähigkeit im Fokus – entscheidend für Sensorik, Messtechnik und Mikromotorik. Kunststoffgebundene Magnete sind ein Beispiel für Neuerungen, die Robustheit mit hoher Prozesssicherheit verbinden.

Nachhaltige Alternativen

Zukunftsgewandte Technologien wie der 3D-Druck haben ebenfalls Anteil an der Revolutionierung des Designs komplexer magnetischer Bauteile.

Darüber hinaus rücken seltenerdfreie Legierungen und sogenannte Heusler-Verbindungen (benannt nach dem deutschen Bergbauingenieur und Chemiker Friedrich Heusler), die im Gegensatz zu vielen der heutigen Dauermagnete lediglich gut verfügbare Metalle enthalten, sowie hinsichtlich der Verarbeitung weniger energieintensive Verfahren vermehrt in den Fokus, um nachhaltige Alternativen zu schaffen.

Treiber Elektromobilität und erneuerbare Energien

Der wachsende Markt für Elektromobilität und erneuerbare Energien bringt viele neue Anforderungen an Magnetwerkstoffe mit sich. Im Vordergrund steht dabei unter anderem die Frage, ob Traktionsmotoren und Generatoren ohne Seltenerdmagnete auskommen können. Sie treibt die Forschung voran. „Alternative Konzepte und die Optimierung bestehender Materialien dürften hier in Zukunft für bahnbrechende Lösungen sorgen“, erklärt HDT-Journal-Chefredakteur Michael Graef.

Die Zukunft der Magnetwerkstoffe ist also trotz vieler Herausforderungen als vielversprechend zu bezeichnen. „Ebenso sind die beruflichen Perspektiven für Ingenieure und Entwickler in diesem Bereich aussichtsreich zu nennen“, so Michael Graef weiter. „Einer der Schlüssel für anhaltenden Erfolg ist die regelmäßige Fort- und Weiterbildung sowie die interdisziplinäre und internationale Vernetzung.“

Bildhinweis:

Unser Titelbild entstand unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz.