Der zunehmende globale Wettbewerb lässt den Druck auf deutsche Unternehmen spürbar steigen. Die Gründe sind vielfältig, eine wesentliche Ursache ist die sich verändernde Rolle bestimmter aufstrebender Nationen. Diese begnügen sich vielfach nicht mehr mit der Fertigung von Billigprodukten, sondern erzielen auf immer mehr Feldern Spitzenleistungen. Zudem drängen über die Digitalisierung neue Wettbewerber in Bereiche, die sich zuvor quasi in der Hand des deutschen Engineerings befanden.

Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, sind daher in den kommenden Jahren deutlich mehr Innovation, schnelleres Time-to-Market und bessere Kosteneffizienz gefragt.

Als Glücksfall kann sich der Durchbruch von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen erweisen. Die neuen technologischen Möglichkeiten beginnen bereits, das Product Engineering nachhaltig zu verändern. Wie genau – und mit welchen Vorteilen –, das fragten wir Erich Payer. Der Diplom-Ingenieur ist anerkannter Experte im Bereich der Entwicklung und Anwendung von Simulationsverfahren und KI-Lösungen zur Produktentwicklung. Er ist erfolgreich für OEMs und Zulieferer aus unterschiedlichen industriellen Bereichen tätig.

HDT-Journal: Herr Payer, der Einsatz von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen in der Produktentwicklung verspricht große Zeitersparnis und Kostenvorteile. Lässt sich das verallgemeinern oder gibt es Bereiche, die hiervon weniger stark oder – noch – gar nicht profitieren?

Erich Payer: Im Bereich der Produktentwicklung lässt sich das absolut verallgemeinern. So können durch den Einsatz von KI-Lösungen und neuronalen Netzen („nN“) in allen industriellen Bereichen bessere Produkte schneller und kostengünstiger entwickelt werden – von der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie über den Maschinen-, Stahl- und Anlagenbau bis hin zur Haushalts- und Sportgeräteindustrie.

Aber auch bei Betrachtung von Produktlebenszyklen sieht man, dass KI und neuronale Netze in allen Phasen – vom Konzept bis zur Entsorgung – erfolgreich eingesetzt werden können. Von der Analyse und Optimierung der für ein Produkt relevanten Eigenschaften über die Festlegung auf ein geeignetes Herstellungsverfahren bis hin zur Werkstoffwahl für eine bestmögliche Recyclebarkeit des Produktes – also überall dort, wo heute zum Beispiel auch schon Simulationsverfahren eingesetzt werden.

HDT-Journal: Welche konkreten Vorteile ergeben sich im Vergleich zu herkömmlichen Methoden – und vor allem bezogen auf welchen Teilaspekt, wenn Sie mal zwischen Ideenfindungs- und Konzeptentwicklungsphase, der eigentlichen Produktentwicklung, dem Prototyping, Testing und der Validierung sowie der Produktionsvorbereitung unterscheiden?

Erich Payer: Die KI-Lösungen und neuronalen Netze meines eigenen Ingenieurbüros fokussieren grundsätzlich auf die Bereiche Design und Engineering. Dementsprechend werden sie primär in der Konzeptphase und der Phase des Detaildesigns verwendet, können bei Vorliegen entsprechender nN-Trainingsdaten natürlich aber auch für Prognosen im Bereich des Testens oder in anderen Phasen des Produktlebenszyklus eingesetzt werden. So haben wir auch schon neuronale Netze entwickelt, mit denen Fahrzeugkonfigurationen im Rahmen von WLTP-Tests variiert und die daraus jeweils resultierenden Kühlmitteltemperaturen und anderes mehr prognostiziert werden können.

Vor diesem Hintergrund bauen unsere KI/nN-Lösungen üblicherweise auf den für Referenzprodukte vorliegenden Simulationsmodellen und -ergebnissen auf. Sie nutzen zunächst also die Werte von Simulationsverfahren, ersetzen Simulation zugleich aber auch in vielen Bereichen. Dementsprechend würde ich nun auch gern diese beiden Ansätze miteinander vergleichen.

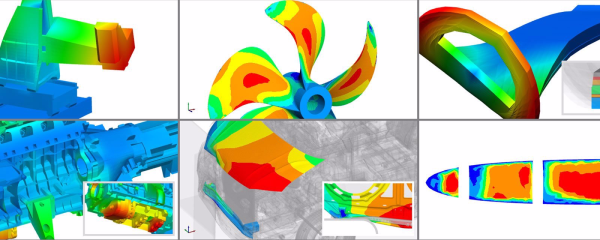

Simulationsverfahren ermöglichen es, mechanische Eigenschaften von Produkten oder Konstruktionen computerunterstützt zu erkennen beziehungsweise optimieren und – im Vergleich zum Prozess des Herstellens und Testens von physischen Prototypen – allzu hohe Entwicklungszeiten und -kosten zu vermeiden. Zugleich kann ihre Anwendung jedoch auch ziemlich komplex sein, einiges an Fachwissen erfordern und gelegentlichen Anwendern die Verwendung von Simulationsverfahren zur Produktentwicklung sehr erschweren.

Demgegenüber sind neuronale Netze lernfähig. Sie stellen ein dem menschlichen Gehirn ähnliches System dar und sind in der Lage, Zusammenhänge (zum Beispiel zwischen der Geometrie und den mechanischen Eigenschaften von Produkten) zu erkennen. Sie können trainiert und darauf aufbauend für rasche und höchstwertige Prognosen verwendet werden. Weil in diese Trainings indirekt auch das erwähnte Fachwissen einfließt, eröffnen sich durch neuronale Netze auch für gelegentliche Anwender großartige Möglichkeiten zur einfachen, raschen und wirklichkeitsnahen Analyse und Optimierung ihrer Designs.

HDT-Journal: Könnten Sie unserer Leserschaft eventuell ein Beispiel für einen konkreten Anwendungsfall von künstlicher Intelligenz nennen, der unter Ihrer Regie erfolgreich implementiert wurde?

Erich Payer: Gern. Lassen Sie mich gleich auf zwei Beispiele eingehen, die hinsichtlich der Rahmenbedingungen völlig konträr sind, die aber beide auf eindrucksvolle Weise die Vorteile aufzeigen, die sich – produktunabhängig – aus dem Einsatz von neuronalen Netzen ergeben.

Durch uns wurde erstens auf Basis eines für den VW Crafter als Referenzfahrzeug zur Verfügung gestellten FE-Modelles mit mehr als 3 Millionen Knoten und Elementen sowie entsprechenden Simulationsergebnissen (Datensätze für 400 Design- und Crash-Varianten mit mehr als 4 TB an Daten) ein neuronales Netz zur Prognose des Verformungsverhaltens des Gesamtfahrzeugs trainiert. Das geschah auf einem herkömmlichen Arbeitsplatzrechner unter Ausnutzung von GPUs. Ein entsprechendes Template wurde generiert und von VW die Qualität des neuronalen Netzes mittels weiterer Testdaten validiert, die von uns nicht mit trainiert worden sind. Die Korrelation war ausgezeichnet!

Auf Basis des generierten nN-Templates können VW-Konstrukteure und Ingenieure nun bei der Entwicklung von Modellvarianten des Vans auf jedem Standard-PC oder Notebook alle relevanten Design- oder Crash-Parameter auf einfache Weise und in kürzester Zeit per Schieberegler variieren. Das aus der jeweiligen Variation resultierende Crashverhalten des Vans wird sozusagen live prognostiziert und mittels Farbskala so visualisiert, wie man es auch von Simulationen kennt. Auf Simulationsbasis würden entsprechende Analysen enorme Hardware-Ressourcen und hunderte Stunden an HPC-Rechenzeit erfordern.

Im zweiten Beispiel ging es um Steifigkeitseigenschaften von Fischer-Alpin-Rennskiern. Von dem österreichischen Hersteller wurden uns keine Modelle oder Datensätze von Referenzskiern zur Verfügung gestellt, sondern die relevanten, seitens des neuronalen Netzes zu unterstützenden Designparameter einer geplanten Rennski-Familie spezifiziert. In Summe waren das mehr als 100 Parameter, darunter Topologien, Dicken und Werkstoffe. Darauf aufbauend wurden unsererseits dann über Nacht auf einem Standard-PC mit entsprechend leistungsfähigen eOSSP-Tools (evolution Open Source Simulation Project, Anm. d. Red.) und Scripts die für das neuronale Netz notwendigen Trainingsdaten generiert. Die Qualität des neuronalen Netzes wurde anhand von Messergebnissen validiert, die Fischer zur Vergügung stellte. Die Korrelation war auch hier ausgezeichnet.

Basierend auf diesem neuronalen Netz müssen die Designer und Ingenieure bei Fischer von nun an bei der Entwicklung von Rennskiern überhaupt keine Simulationen mehr durchführen. Sie nutzen die Features des neuronalen Netzes und ändern ihre gegenständlichen Designparameter, indem sie die entsprechenden Schieberegler bewegen. Hierdurch erhalten sie „live“ Prognosen darüber, wie sich ihre Variationen auf die Steifigkeitseigenschaften und Biegelinien der jeweiligen Ski-Designs auswirken.

Dementsprechend konnte Fischer die Entwicklungszeiten und -kosten für Alpin-Rennski-Entwicklungen um 80 Prozent reduzieren.

HDT-Journal: Würden Sie sagen, dass KI mit dazu beiträgt, den Kundennutzen und die Marktfähigkeit von Produkten zu verbessern?

Erich Payer: Ja, das ist absolut der Fall. Wie die genannten Beispiele zeigen, werden mit KI/nN-Lösungen zur Prognose und Optimierung der mechanischen Eigenschaften von Produkten oder Konstruktionen die Design- und Engineering-Prozesse in allen industriellen Bereichen gegenüber dem heutigen Stand der Technik wirtschaftlich und technologisch revolutioniert.

Im Vergleich zu herkömmlichen Simulationsverfahren ermöglichen neuronale Netze massive Zeit- und Kosteneinsparungen. Indem die Auswirkungen von spezifischen Designs und Designänderungen auf relevante Produkteigenschaften wie Steifigkeit, Festigkeit, Schwingungen, Akustik, Crashverhalten, Fluiddynamik und so weiter unmittelbar prognostiziert werden können, sind auch enorme Qualitätsverbesserungen möglich.

Dementsprechend lassen sich mit KI-Lösungen und neuronalen Netzen bessere Produkte mit einem höheren Kundennutzen schneller und kostengünstiger entwickeln und schließlich auch leichter und mit höheren Margen verkaufen.

HDT-Journal: Vielleicht ist das noch zu früh zu sagen, aber inwieweit beeinflusst der Technologiewechsel nach Ihrer Einschätzung künftige Berufsbilder, Ausbildungen und den Weiterbildungsbedarf im Bereich Konstruktion und Entwicklung?

Erich Payer: Technologisch stellen KI-Lösungen und neuronale Netze zur Produktentwicklung aus meiner Sicht weniger einen Wechsel sondern vielmehr eine Evolution dar. Um es mit einem der heutigen „Buzz-Words“ zu sagen: Durch die Möglichkeiten, die sich aus der Anwendung von KI/nN-Lösungen ergeben, wird die virtuelle Produktentwicklung demokratisiert. Technologien, die bisher großes Fachwissen erforderten und dementsprechend eher Spezialisten vorbehalten waren, können mittels entsprechend trainierter neuronaler Netze nun auch von gelegentlichen Anwendern einfach und gut zur wirklichkeitsnahen Analyse und Optimierung der mechanischen Eigenschaften von Produkten eingesetzt werden.

Zugleich eröffnen sich aus den mit KI-Lösungen und neuronalen Netzen einhergehenden Rahmenbedingungen – zum Beispiel große Datenmengen, maschinelles Lernen, GPU-Programmierung und so weiter – aber auch faszinierende neue Aufgabenstellungen für Spezialisten.

In diesem Zusammenhang bieten weiterbildende Seminare ausgezeichnete Chancen für Konstrukteure und Engwicklungsingenieure.

Auch immer mehr Hochschul- und Universitätsinstitute nehmen die Entwicklung beziehungsweise ingenieurmäßige Anwendung von KI/nN-Lösungen für technische Aufgabenstellungen in ihre Curricula auf. Das ermöglicht Studentinnen und Studenten in diesem Bereich unter anderem zunehmend industrienahe Bachelor- oder Masterarbeiten. Das ist ein guter Weg.

HDT-Journal: Herr Payer, wir danken Ihnen für die tiefen Einblicke und die durchaus optimistisch stimmenden Schlussbemerkungen.

Die Fragen stellte Michael Graef, Chefredakteur HDT-Journal