Der Bereich Automotive sieht sich aktuell einer Vielzahl an Veränderungen gegenüber, nicht nur Antriebskonzepte werden neu entwickelt, auch das automatisierte Fahren rückt immer stärker in den Mittelpunkt. Gestiegene Komfort-Erwartungen machen neue Karosserietechniken unabdingbar und bereiten so den Weg für den Leichtbau im Automobil. Doch vor allem stehen, seit dem Dieselskandal die konventionellen Antriebe, sprich die Verbrennungsmotoren aufgrund deren Stickoxid- und Kohlenstoffdioxid-Emissionen am Pranger. Erhöhte NOx-Werte beim Dieselmotor sowie erhöhte CO2-Werte beim Ottomotor machen Weiter- oder Neuentwicklungen unvermeidbar und stellen immer neue Anforderungen an Ingenieure und Entwickler.

In einer Vielzahl von praxisnahen Seminaren können sich die Teilnehmer das benötigte Wissen aus unterschiedlichen Themenbereichen aneignen. Das Haus der Technik begleitet Sie umfassend bei Betrachtung der Konzeption, Konstruktion, Simulation und dem Betrieb des Gesamtsystems Fahrzeug und dessen Einzelkomponenten. Dies sowohl beim Verbrennungsmotor, als auch bei Elektrofahrzeugen und alternativen Antriebskonzepten. Dem Automatisierten Fahren gehört die Zukunft. Mit dieser Technik einher gehen tiefgreifende Veränderungen in der Automobilindustrie. Neben der technischen Realisierung müssen im Vorfeld der Einführung höherer Automatisierungsgrade im Straßenverkehr Systeme geschaffen werden, die die Sicherheit in diesem Kontext gewährleisten. Im Rahmen der Sicherheit gilt es auch und im Besonderen die Rolle des Nutzers, des „Fahrers“ zu klären. Wie hoch ist die Restverantwortung des „Fahrers“ beim Automatisierten Fahren noch? Dieser „Humanfaktor“ und seine Rolle sind ein zentrales Thema nicht nur in Puncto Sicherheit beim Automatisierten Fahren. Zum Thema Sicherheit in der Fahrzeugtechnik gehören jedoch auch die Sicherheitssysteme der Gegenwart. Ingenieure, Techniker, Sachverständige, Unfallanalytiker aber auch Führungs- und Vertriebskräfte müssen den Überblick über die Wirkungsweise der aktiven, passiven und integralen Sicherheitssysteme behalten. Es gilt diese Methoden anhand von Unfallforschung, -analyse und -rekonstruktion zu bewerten und zu optimieren. Die Seminare und Fachtagungen im Haus der Technik in Essen zum Thema Sicherheit in der Fahrzeugtechnik bilden die Grundlage und das Wissensfundament dafür.

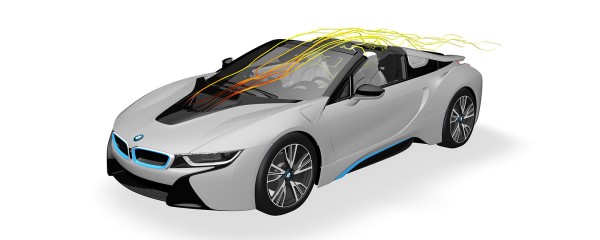

Interaktion von Aerodynamik und Thermomanagement

Im Rahmen des Bestrebens nach CO2-Reduktion, darf die Fahrzeug-Aerodynamik nicht unbeachtet gelassen bleiben. In den Seminaren zur Fahrzeugentwicklung kommt dieser Bereich nicht zu kurz wie auch nicht die Interaktion zwischen Aerodynamik und Thermomanagement. Zudem werden Fahrzeugentwickler auch vom EU-Gesetzgeber herausgefordert, die die Nutzung von klassischen Kraftstoffantrieben im urbanen Verkehr mittelfristig erheblich reduzieren und langfristig sicher gänzlich ausschließen möchten. Für Fahrzeugentwickler bedeutet dies, neue kreative Konzepte zu entwerfen und durchzuführen. Die Seminare und Fachtagungen im Haus der Technik bieten für diese verantwortungsvolle Aufgaben nicht nur die Wissensgrundlage, sondern auch eine wichtige Plattform zum Austausch von Erfahrungen und Informationen – sei es unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder in Interaktion mit den Referenten. Unsere Referenten sind durchweg Experten aus Forschung, Wissenschaft und Praxis. Die Seminare zur Fahrzeugentwicklung richten sich an Planer, Ingenieure und Entwickler aus der Automobil- und Zulieferindustrie aber auch an alle anderen interessierten Personen.

Gute Gründe, unsere Seminare zu besuchen

Fahrzeugentwickler stehen vor einer großen Aufgabe. Sie müssen den steigenden Anforderungen von Kunden und vom Gesetzgeber gerecht werden. Dazu müssen sich Entwickler, Planer und Ingenieure ein umfangreiches Wissen zu Einzelthemen der Fahrzeugentwicklung und ihres Zusammenspiels aneignen. Die Seminare und Tagungen im Haus der Technik zur Fahrzeugentwicklung bieten neben der Vermittlung von Grundlagen- und Expertenwissen auch ein Forum zum Erfahrungsaustausch.

Nachbericht zur 12. Tagung Fahrzeug-Aerodynamik

vom 05.-06. Juli 2016 in München

Einmal mehr verfolgte die große Fahrzeug-Aerodynamik-Tagung des HDT das Ziel, durch die Beiträge entscheidend prägender Experten Anregungen und Impulse für die zukünftige Rolle der Aerodynamik in der Fahrzeugentwicklung zu geben. Die mittlerweile zwölfte Auflage der 1978 gemeinsam mit dem anerkannten Aerodyna-mik-Fachmann Dr.-Ing. Wolf-Heinrich Hucho ins Leben gerufene HDT-Tagung stand unter dem Motto: „Neue Chancen und Perspektiven für die Kraftfahrzeugaerodynamik durch CO2-Gesetzgebung und Energiewende“.

Folglich lag der inhaltliche Fokus des hochkarätigen Fachforums, das vom 5. bis 6. Juli 2016 im RAMADA Hotel & Conference Center München stattfand, auf dem Bei-trag der Fahrzeugaerodynamik zur CO2-Reduktion. Geleitet wurde die Tagung von PD Dr.-Ing. habil. Thomas Indinger, Dr.-Ing. Thomas Schütz und Dipl.-Ing. (TU) Sven Klußmann.

Zu den weiteren Themen, die gleichermaßen souverän und detailreich von renommierten Designern und Entwicklungsingenieuren präsentiert wurden, zählten die Interaktion von Aerodynamik und Thermomanagement, spezielle Problemstellungen zur instationären Fahrzeugaerodynamik und zur Rad-/ Radhausaerodyamik, effiziente aerodynamische Fahrzeugentwicklungsprozesse sowie virtualisierte Produktentwicklung und numerische Strömungssimulation. Auch die speziellen Herausforderungen bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen wurden intensiv berücksichtigt, ebenso die Weiterentwicklung der notwendigen Ressourcen, darunter Windkanaltechnologie und Messtechnik.

Die besondere Attraktivität des Tagungsprogramms setzte sich mit dem Besuch der BMW Welt und einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Bavarie“ nahtlos fort, wo die Teilnehmer intensiv Gelegenheit hatten, die gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen zu diskutieren und ihr Netzwerk auszubauen. Eine Exkursion zum Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) am zweiten Veranstaltungstag rundete das Pro-gramm ab.

Über die Angebote des HDT aus dem Bereich Fahrzeugtechnik bleiben Interessierte über die Website www.hdt.de/fahrzeugtechnik informiert.

Da die EU-Kommission die Nutzung von mit konventionellem Kraftstoff betriebenen Pkw im Stadtverkehr erheblich reduzieren bzw. langfristig gänzlich ausschließen will, sind neue Konzepte gefragt. Hinsichtlich elektrobetriebener Fahrzeuge sind die bestehenden Fahrzeugkonzepte allenfalls als Übergangslösung geeignet. Hier sind gänzlich neue Konzepte und auch Produktionsstrukturen gefragt, die nur durch integrierte Produkt- und Prozessentwicklung entstehen können. Für die Großserie neue Werkstoffe wie etwa Carbon und Magnesium müssen beherrscht werden, nicht nur hinsichtlich der Produktivität, sondern auch im Hinblick auf die Crashstrukturen. Das Gleiche gilt für die Batterien, die noch lange nicht so zur Verfügung stehen, wie es sich der Automobilkonstrukteur und am Ende der zahlende Verbraucher wünschen würde. Große Aufgaben also für die Fahrzeugentwickler bei den OEM´s und in der Zulieferindustrie.

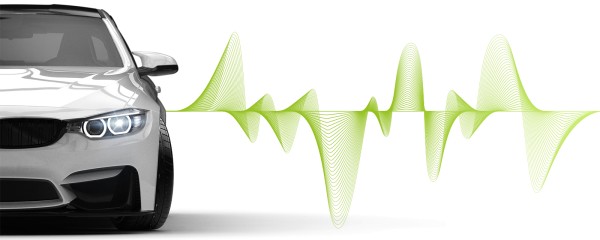

Automobilbeleuchtung

Der Anteil der Elektronik im Kraftfahrzeug hat sich in den letzten zehn Jahren rasant erhöht. Neben verschiedenen Fahrerassistenzsystemen, die zur Sicherheit und dem Fahrkomfort beitragen ist auch die Beleuchtung im Kraftfahrzeug ein wichtiger Bestandteil mit vielfältigen Lösungen und Lichtfunktionen geworden. Diese sind jeweils elektronisch gesteuert und in vielen Fällen an das bestehende Datennetz im Fahrzeug gekoppelt.

---

Drei Fragen an: Dr. phil. nat. Rainer Neumann, Varroc Lighting Systems GmbH, anlässlich der Tagung

Automobil-Beleuchtung am 29.11.2016 in Berlin:

1. Warum sollte man unsere Tagung besuchen? Welchen Mehrwert bieten wir an, der uns von anderen unterscheidet?

Die Tagung zeichnet sich gegenüber anderen Veranstaltungen dadurch aus, dass vorwiegend praxisorientierte, hochrangige Referenten aus der Automobil-Beleuchtungsindustrie aus Ihren langjährigen Erfahrungshorizont berichten. Parallel dazu können die Teilnehmer das Neueste an Lichttechnik aus erster Hand erfahren. Zudem gibt es durch die überschaubare Anzahl an Teilnehmern (im Gegensatz zu den bekannten Großveranstaltungen) die Möglichkeit, direkt mit den Lichtexperten in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Der Rahmen des Haus der Technik schließlich hebt sich positiv von den sonst primär kommerziellen Seminaren ab.

2. Vor welchen Herausforderungen steht derzeit die Forschung? Gibt es Reglementierungen, die Ihre Arbeit erschweren? Sehr gerne können Sie auch etwaige Kontroversen thematisieren!

Die Forschung im Bereich Lichttechnik ist in den letzten Jahren zu immer neuen Möglichkeiten der Lichtgestaltung im Automobil gekommen. Die Einführung von Laserlicht als Beitrag zur Fahrzeugbeleuchtung lässt sich heute schon durchaus realisieren. Die Begleitumstände und der Aspekt der Sicherheit dieser Einrichtungen wurde allerdings bei der Applikation nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt. Zukunftsideen wie MEMS und DLP sowie mit tausenden von Mikroreflektoren Licht zu generieren, werden vorschnell als Lösungen präsentiert, ohne dass relevante Verbesserungen im Straßenverkehr bei Nachtfahrten nachgewiesen wurden. Die Gefahr besteht, dass die Marketingstrategie im Wettbewerb das richtige Maß aus den Augen verliert. Hier muss die Forschung mit entsprechenden Untersuchungen zur Realität mahnen.

3. Welche Technologie wird sich Ihrer Ansicht nach durchsetzen? Oder: Wie sieht die Zukunft nach dem Laser aus?

Die Zukunft liegt mit Sicherheit in dem Angebot, Licht zu generieren, das automatisch die optimale Lichtverteilung für die gegebene Fahrsituation und Umgebungssituation anbietet und damit die bestmögliche Sicht für den Fahrer zu gewährleistet. Dies wird zur Zeit mit dem automatischen, blendfreien Fernlicht, dem „Adaptive Drilling Beam“ (ADB) in einem ersten Schritt gut umgesetzt. Dieses Prinzip wird sich in den nächsten Jahren stark verbreiten und in den Fahrzeugen umgesetzt. Ob dabei der Laser eine entscheidende Rolle spielen wird bleibt eine offene Frage.

Durch diese Verbindung werden neu entwickelte Sicherheitsfunktionen, wie Fussgängererkennung, Nachtsichtgeräte, Lane Departure Warning, Abstandskontrolle, Fahrbahnbeschaffenheit und Navigationsdaten als Information auch zur Steuerung des Lichtes genutzt. Ein weiterer Grund, Interesse an der Fahrzeugbeleuchtung zu wecken ist in der Tatsache zu sehen, dass - anders als noch vor 15 Jahren – das Licht eine Styling-Funktion und ein Erkennungsmerkmal für das jeweilige Fahrzeug darstellt. Somit spielt nicht nur die Verbesserung der Sicht bei Nacht eine wesentliche Rolle, sondern auch das Aussehen und die Gestaltung der jeweiligen Scheinwerfer und Rückleuchten.

Diese Verbindung von Design und Technik hat in den letzten Jahren zu einer rasanten Veränderung und Innovation im Beleuchtungssektor geführt. Neben dem bereits seit 1991 eingeführten Xenonlicht, das typischerweise mit Projektionsscheinwerfern ausgeführt wird, kommen nach und nach - zunächst bei den Rückleuchten - LED Lichtquellen zum Einsatz, die neben den Vorteilen der geringen Leistungsaufnahme und der langen Lebensdauer auch die Möglichkeit bieten, neue Formen der Beleuchtung zu realisieren. Für den Autohersteller erfüllen diese Lichtquellen damit eine Reihe von allgemeinen Entwicklungstrends, die heute im Vordergrund stehen:

- reduzierter elektrischer Leistungsbedarf

- reduzierter Bauraum

- reduzierter CO2 Ausstoß (2-3 g/km)

- reduziertes Gewicht

- lange Lebensdauer (im Mittel ein Autoleben)

- Gestaltungsmöglichkeiten für die Designer

Mit den zusätzlichen Informationen über die weitere Entwicklung insbesondere der weißen LED’s für die Scheinwerferbeleuchtung, die eine effiziente Umwandlung der elektrischen Energie in Lichtmenge vorhersagen (250 lm/Watt) und damit der Möglichkeit noch weniger Energie für gutes Licht investieren zu müssen ist die LED als Lichtquelle im Kraftfahrzeug das Licht der Zukunft.

Stand der Technik in der Kraftfahrzeug Beleuchtung

Historische Daten der Entwicklung der Kraftfahrzeugbeleuchtung:

1909 Azetylen-Scheinwerfer (Ford T-Modell)

1937 Sealed Beam Units (USA), rund und rechteckig

1948 Bilux-Lampen (Europa)

1960 Halogen-Lampen (zunächst H1, dann H3, H4)

1982 Replaceable Bulbs in USA (zunächst 9004, später 9005, 9006)

1984 Start Eureka-Projekt VEDILIS zur Einführung von Xenonlicht (Bosch, Hella, Osram, Philips)

1985 PES-Scheinwerfer (Neoplan) in Serienproduktion (Erstausrüstung)

1989 Komplexe Reflektorgeometrien zur Erzeugung von ECE-Abblendlicht (zunächst H1- später H7-Lampe)

1991 Xenon-Licht (BMW 750 iL)

1993 Start Eureka Projekt AFS (zunächst 12, zum Ende 23 Mitglieder)

2003 AFS Xenon Scheinwerfer (Kurvenlicht)

2004 AFS Halogen Scheinwerfer (Kurvenlicht)

2007 AFS Scheinwerfer (Full Version: Kurvenlicht, Autobahnlicht, Stadtlicht, Schlechtwetterlicht, Spielstraßenlicht, Abbiegelicht)

2008 LED Scheinwerfer

2011 gesetzliche Einführung Tagfahrlicht (Daytime Running Light)

2011 Adaptives Fernlicht (Glare Free High Beam)

Während in den siebziger Jahren ausschließlich Scheinwerfer mit Stahlreflektoren und Glasstreuscheiben in gängigen Rechteck- oder Rundformen zu sehen waren und die Lichtleistung im wesentlichen mit der Größe der Scheinwerfer einherging hat sich das Bild heute komplett gewandelt. Der Transfer zum Kunststoff Anfang der achtziger Jahre sowie die weiter entwickelten Berechnungsmöglicheiten der Reflektorgeometrie führten zu so genannten Freiform-Reflektoren und Projektionssystemen mit spezieller Linsenoptik. Die optische Aufgabe der Glasstreuscheibe, das Licht endgültig mit Hilfe von Prismen und Zylinderlinsen im Glas zu verteilen übernahm die Reflektorgeometrie bzw. das Projektionssystem. Die Streuscheiben wurden aus Kunststoff gefertigt, die optischen Elemente waren nicht mehr erforderlich und damit die Streuscheibe transparent. Dies eröffnete die Möglichkeit neue Formen der Scheinwerfer, die mit Glas nicht umzusetzen waren zu generieren und den Einblick in den Scheinwerfer durch die Transparenz zuzulassen. Dadurch erhöhte sich der Stellenwert des Innenlebens auch bezüglich der Qualitätsanforderungen. Die Lichtquellen bestanden seit den sechziger Jahren hauptsächlich aus Halogenlampen. Anfang der neunziger Jahre kamen erstmals lichtstarke Xenonlampen zum Einsatz. Diese Gasentladunglampen haben statt der Glühwendel der Halogenlampen einen Lichtbogen, der sich bei Anlegung einer Spannung zwischen zwei Elektroden beim Einschalten bildet. Es ergibt sich ein ca. doppelt so hoher Lichtstrom, der mit Hilfe von Projektionssystemen heute noch zu den besten Lichtlösungen im Kraftfahrzeug zählt. Die breite Ausleuchtung der Straße, die enorme Sichtweite am rechten Straßenrand und die Homogenität sind die besonderen Kennzeichen von Bi-Xenon Systemen, die mit Hilfe einer motorgesteuerten, beweglichen Blende sowohl Abblendlicht als auch Fernlicht erzeugen können. Durch die besonders intensive Lichtleistung wurde das Xenonlicht mit einer Scheibenreinigungsanlage und einer automatischen Leuchtweitenregelung versehen, um andere Straßenverkehrsteilnehmer nicht zu blenden. Dies wurde vom Gesetzgeber gefordert. Die Gesamtkosten solcher Systeme liegen um ein vielfaches höher als die Standard Halogen-Scheinwerfer. Das ist der Grund, warum seit der Einführung in 1991 zunächst nur Premium-Fahrzeuge das Xenonlicht anboten. Heute ist das Xenonlicht zwar in allen Klassen zu sehen, der Gesamtanteil von Xenon an den Neufahrzeugen beträgt in Europa nur ca. 20 %.

Einen weiteren Schub zu mehr Sicherheit mit Hilfe von Xenonsystemen erwartet man sich durch die Einführung einer neuen Xenonlampe, die statt 35W nur 25W Leistung benötigt. Durch die reduzierte Leistung ist auch die abgestrahlte Lichtmenge geringer, was dazu führt, dass die Extrakosten der Scheibenreinigung und der automatischen Leuchtweitenregelung per Gesetz entfallen können. Mit den reduzierten Gesamtkosten sollte sich die Marktdurchdringung auch bei kleineren Fahrzeugen erhöhen.

Parallel dazu hat sich die LED als Kraftfahrzeugbeleuchtungs-Lichtquelle entwickelt. Neben den Rückleuchten mit den Funktionen Rückfahrlicht und Bremslicht, gekoppelt mit der hochgesetzten Bremsleuchte (CHMSL = Center High Mounted Stop Lamp), die heute schon in vielen Fahrzeugen zu sehen sind, ist auch die weiße LED für den Scheinwerfer mit interessanten Applikationen seit 2008 zu erkennen.

Dies umso mehr, als das seit Beginn diesen Jahres ein Tagfahrlicht (DRL = Daytime Running Light) für Neufahrzeuge Pflicht wurde, das die Wahrnehmung entgegenkommender Fahrzeuge und die Abstandserkennung deutlich verbessert.

Damit können Unfälle, die durch Links-Abbiegen in Unkenntnis der Abschätzung des herannahenden Gegenverkehrs entstehen, vermieden werden.

Die am besten geeignete Lichtquelle ist hier die LED mit der niedrigsten elektrischen Leistung und der langen Lebensdauer. Zusätzlich ergeben sich durch die Gestaltung dieser Funktion bzgl. Form und Größe Möglichkeiten die Identifizierung des Fahrzeuges als eine Art Signatur zu kreieren. Zusammen mit den speziell geformten Rückleuchten ergibt sich somit mit Hilfe der LED’s eine Erkennbarkeit eines spezifischen Fahrzeuges nach Markenname und Modell.

Für die Hauptfunktionen des Scheinwerfers, Abblendlicht und Fernlicht werden in den nächsten Jahren mehr und mehr LED-Lösungen realisiert werden.

Heute sind bereits die ersten Fahrzeuge in Serie:

- Audi (A6, A7, A8, R8): LB, HB

- Lexus (HS250h, LS600h, LX450h): LB

- Toyota (Prius, SAI): LB

- Cadillac Escalade: LB, HB

- Mercedes CLS: LB, HB

- Mitsubishi i-MiEV: LB

- Hyundai Equus, Genesis: LB

- Nissan Leaf: LB

- Bentley Continental GT: HB

- BMW 6-Serie: LB, HB

(LB = Low Beam, Abblendlicht; HB = High Beam, Fernlicht)

Der Marktanteil an den Neufahrzeugen weltweit beträgt heute weniger als 1 %, wird aber laut Prognosen in 2020 auf ca. 5 % anwachsen.

Markt-Anteil (2010 < 1 % , 2015 1 %, 2020 5 %)

Die anfangs angesprochenen Fahrerassistenzsysteme, die sich rasant entwickeln, können seit diesem Jahr auch zur intelligenten Lichtsteuerung genutzt werden. Während man schon seit einigen Jahren Sensoren verwendet, um eine automatische Lichtumschaltung zwischen Abblendlicht und Fernlicht zu realisieren, je nach Verkehrssituation, sind jetzt auch Systeme in der Entwicklung, die mit Hilfe einer Kamera detailliert die Position von Verkehrsteilnehmern (Begegnungsverkehr als auch vorausfahrende Fahrzeuge) erkennen und dynamisch verfolgen. Mit dieser Information kann das Licht so gesteuert werden, dass trotz Verwendung des Fernlichtes kein Verkehrsteilnehmer geblendet wird. Das entsprechend entgegenkommende Fahrzeug wird mit Hilfe von beweglichen Blenden von der Fernlichtfunktion ausgeklammert, d. h. es wird ein „dunkler Kasten“ um dieses Fahrzeug erzeugt und die restliche Fahrbahn mit lichtstarkem Fernlicht weiterhin beleuchtet. Dasselbe gilt für vorausfahrende Fahrzeuge.

Die Kamera, die zusätzlich auch für die Lane Departure Warning Funktion, Abstandserkennung, Fußgängererkennung u. a. benutzt wird kann hier auch für die weitere Verbesserung der Sicht genutzt werden. Da die Anwendung des adaptiven Fernlichtes zu einer ca. 3 mal häufigeren Nutzung des Fernlichteinsatzes führt ist mit diesem System eine Erhöhung der Sicherheit bei Nachtfahrten gegeben. Ein Komfort, der sich in den nächsten Jahren sicherlich weit verbreiten wird. Zusammen mit den LED Lichtquellen sind noch eine ganze Reihe weiterer Innovationen zu erwarten.

Quelle: Dr. Rainer Neumann, Visteon