Elektrische Energie wird über Kabel und Leitungen vom Kraftwerk bis zum Verbraucher übertragen. Die Übertragung geschieht über unterschiedliche Spannungsebenen und Verteilsysteme. Dort kommen Transformatoren sowie Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen ins Spiel. Die dezentrale Einspeisung gewinnt durch den verstärkten Einsatz der regenerativen Energien (Solar, Wind, Biomasse) zunehmend an Bedeutung. Der Umbau der Netze und auch der Schutztechnik ist bereits in vollem Gange.

Die sichere Versorgung mit Elektroenergie ist ein wichtiges Kriterium im Wettbewerb der Industriestandorte. Die Stromversorger haben in der Vergangenheit ihre Netze stetig ausgebaut und ertüchtigt um den zukünftigen Anforderungen zu entsprechen.

Wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang sind: Netzanbindung, Netzrückwirkungen, Power Quality, Schaltanlagen, Transformatoren, Kabel, Leitungen, Instandhaltung, Netzberechnung, HGÜ Hochspannungsgleichstromübertragung, Netzstationen, Errichten von Mittelspannungsschaltanlagen, Errichten von Trafostationen, Diagnose, Hochspannungsschaltanlagen, Leitungsbau, Energiespeicher, Mittelspannungsanlage, Netzschutz, Grundlagen, Stromverteilung, Schaltgeräte.

Zu all diesen Themen bietet das Haus der Technik Weiterbildung in Form von Seminaren und Tagungen an. Alle wichtigen Vorschriften werden behandelt. Die Seminare zur Schaltberechtigung finden Sie hier.

Die Seminare im Haus der Technik stehen für eine praxisgerechte und optimierte Wissensvermittlung. In der Weiterbildung werden die aktuellen elektrotechnischen Anforderungen aus der Industrie und dem Gewerbe berücksichtigt. Mit einem Elektrotechnik Seminar im Haus der Technik aus dem großen Angebot an themenspezifischen Weiterbildungen für Elektrofachkräfte sowie für elektrotechnische Laien gewinnen die Seminarteilnehmer an Sicherheit beim Umgang mit elektrischen Anlagen. Die Seminare werden teilweise auch online Seminar bzw. als Online-Seminar angeboten. Meist sind Elektrofachkräfte angesprochen.

Was sind die dringendsten Themen bei der Stromversorgung in Deutschland? Welche Rolle spielen dabei elektrische Anlagen und Netze?

Netzintegration erneuerbarer Energien

Hintergrund:

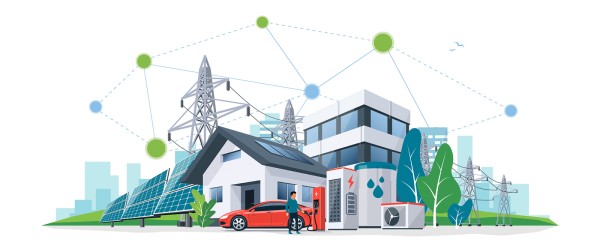

Die Energiewende bringt einen rasanten Ausbau erneuerbarer Energien mit sich – insbesondere Photovoltaik (PV) und Windkraft. Diese Erzeuger speisen dezentral ins Stromnetz ein, häufig in ländlichen Regionen und mit stark schwankender Leistung.

Technische Herausforderungen:

- Volatile Einspeisung: Sonne und Wind unterliegen starken Schwankungen, was Netzfrequenz und Spannung beeinflusst.

- Rückspeisung in höhere Spannungsebenen: PV-Anlagen speisen oft ins Niederspannungsnetz ein, was zu Rückflüssen ins Mittelspannungsnetz führt.

- Netzverstärkung notwendig: Viele Netze wurden ursprünglich für eine zentrale Stromversorgung ausgelegt. Nun müssen Leitungskapazitäten, Umspannwerke und Trafostationen ausgebaut oder erneuert werden.

- Flexible Netzführung: Es braucht neue Schutz- und Steuerungskonzepte, z. B. regelbare Ortsnetztransformatoren und Netzbooster.

- Batteriespeicher und Elektrofahrzeuge (V2G) müssen zunehmend in die Netze integriert werden.

- Jede Spannungsebene muss zukünftig mit ausreichend Speicherkapazitäten ausgestattet werden.

Alternde Infrastruktur und Modernisierungsbedarf

Hintergrund:

Ein Großteil der europäischen Netzinfrastruktur stammt aus den 1960er bis 1980er Jahren. Diese Komponenten nähern sich ihrer technischen und wirtschaftlichen Lebensdauer.

Folgen und Maßnahmen:

- Steigende Ausfallrisiken: Alte Kabel, Transformatoren oder Schaltanlagen haben ein höheres Störanfälligkeitsrisiko.

- Asset-Management-Systeme: Zur systematischen Bewertung des Zustands von Anlagen wird zunehmend auf datenbasierte Tools gesetzt (Sensorik, IoT).

- Modernisierung vs. Neubau: Es muss abgewogen werden, ob bestehende Anlagen ertüchtigt oder vollständig ersetzt werden – oft im laufenden Betrieb.

Belastung durch Elektromobilität und Wärmepumpen

Hintergrund:

Der Hochlauf der E-Mobilität (Ladestationen zu Hause und im öffentlichen Raum) sowie der Umstieg auf Wärmepumpen führt zu einem signifikanten Anstieg des Strombedarfs im Niederspannungsnetz. Die Wärmepumpen stellen wegen der Gleichzeitigkeit (bei Kälte) die größte Herausforderung dar. E-Autos lassen sich meist über die Nacht verteilt gestaffelt laden.

Auswirkungen:

- Lastspitzen: Gleichzeitiges Laden mehrerer Fahrzeuge oder Wärmepumpenbetrieb in kalten Nächten erzeugt hohe Lasten.

- Netzengpässe auf lokaler Ebene: Vor allem in Siedlungen mit einphasigen Anschlüssen können Engpässe entstehen.

- Notwendigkeit von Lastmanagement: Intelligente Steuerung der Ladevorgänge (z. B. zeitversetztes oder bidirektionales Laden) wird essenziell.

- Verstärkte Netzplanung: Netzbetreiber müssen zukünftige Entwicklungen bei der Netzdimensionierung berücksichtigen (szenariobasiert).

Digitalisierung und Automatisierung der Netze

Hintergrund:

Ein stabiler Netzbetrieb bei wachsender Komplexität erfordert digitale Werkzeuge, um Netzzustände transparent, steuerbar und automatisiert zu machen.

Konkrete Maßnahmen:

- Smart Grids: Vernetzung von Verbrauchern, Erzeugern, Speichern und Netzkomponenten zur Selbstregelung.

- Smart Metering: Digitale Stromzähler liefern Echtzeitdaten und ermöglichen variable Tarife, Einspeisemanagement und Lastverschiebung.

- Leittechnik & SCADA-Systeme: Für Mittel- und Hochspannungsnetze werden Echtzeitüberwachung und Fernsteuerbarkeit zur Pflicht.

- Cybersecurity: Mit wachsender Vernetzung steigt das Risiko von Angriffen auf kritische Infrastrukturen – neue Schutzsysteme sind erforderlich.

Systemstabilität bei sinkender Trägheit

Hintergrund:

Konventionelle Kraftwerke (Kohle, Gas, Kernkraft) stellen durch ihre rotierenden Massen einen wesentlichen Beitrag zur Frequenzstabilität bereit. Moderne Systeme müssen diesen Beitrag zunehmend übernehmen.

Konsequenzen:

- Geringere Netzstabilität: Schwankungen in der Frequenz oder Spannung werden nicht mehr automatisch gedämpft.

- Einsatz von Batteriespeichern: Schnelle Regelenergie kann über stationäre Speicher bereitgestellt werden (FCR – Frequency Containment Reserve).

- Netzbildende Wechselrichter: Erneuerbare Anlagen müssen in der Lage sein, netzstabilisierend zu wirken (Inertia emulation).

- Virtuelle Kraftwerke: Zusammenschaltung dezentraler Erzeuger, Speicher und Verbraucher zur netzdienlichen Regelung.

Regulatorische, wirtschaftliche und genehmigungstechnische Hürden

Herausforderung:

- Langwierige Planungsprozesse: Der Netzausbau ist oft durch bürokratische Genehmigungsverfahren (z. B. Trassenführung) verzögert.

- Investitionsanreize: Netzbetreiber und Investoren benötigen stabile, langfristige Rahmenbedingungen.

- Redispatch 2.0 und 3.0: Neue Vorgaben zur netzdienlichen Steuerung von Erzeugungsanlagen bringen organisatorischen Mehraufwand.

Klimawandel, Extremwetter und Netzresilienz

Hintergrund:

Zunehmende Wetterextreme stellen eine ernsthafte Gefahr für Netzbetrieb und Anlagen dar.

Risiken und Maßnahmen:

- Überhitzung von Transformatoren und Leitungen bei langanhaltender Hitze (Reduzierung der Übertragungsleistung).

- Sturm- und Hochwasserschäden an Freileitungen und Trafostationen.

- Redundanz im Netzdesign: Aufbau von Ringnetzen, Backup-Systemen und Notstromversorgung.

- Wetteradaptive Netzführung: Frühwarnsysteme zur präventiven Umsteuerung von Lastflüssen.

Die kommenden zehn Jahre bedeuten für die elektrische Energieversorgung eine Phase des tiefgreifenden Umbaus – technologisch, infrastrukturell und organisatorisch. Erfolgreich wird dieser Wandel nur dann sein, wenn:

- Netzinfrastruktur vorausschauend geplant und digitalisiert wird,

- dezentrale Einspeiser netzdienlich eingebunden werden,

- technologische Innovationen wie Speicher und intelligente Steuerungssysteme konsequent genutzt werden,

- und gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen angepasst und beschleunigt werden.

Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen (Mittelspannungsanlage, Mittelspannung, Errichten)

Neben Kraftwerken und Leitungen nehmen die Schaltanlagen (Mittelspannung, Hochspannung) eine zentrale Rolle in der Energieübertragung und Verteilung ein: Sie übernehmen mit Hilfe von Transformatoren im Leistungsbereich von etwa 100 MVA bis 1000 MVA die Kopplung zwischen den Spannungsebenen 110 kV - 380 kV. Sie bieten die Möglichkeit der Stromkreisauftrennung sowohl im Fehlerfall (selektiv) als auch für betriebliche Arbeiten an Übertragungsstrecken und Schaltanlagen. Durch die Art der Betriebsführung (z. B. Konzentration von Verbrauchern mit hohen Wechsellasten auf einer Sammelschiene und direkter Kopplung dieser Sammelschiene mit der höheren Spannungsebene) können Rückwirkungen auf andere Verbraucher stark reduziert werden. Die Schaltung von Netzgruppen ermöglicht eine Verringerung der Kurzschlussleistung.

Die technischen Entwicklungen der Hersteller haben in den vergangenen Jahr-zehnten die Zuverlässigkeit der Geräte stetig verbessert. Damit einher gehen geringere Wartungsaufwendungen, teilweise werden wartungsfreie Geräte propagiert. Neben diesen Vorteilen ergeben sich damit auch für das Design einer Hochspannungs-Schaltanlage neue Ansätze.

Die gezielte Ausnutzung der größeren Zuverlässigkeit der Geräte kann in einem kompakten Design der luftisolierten Anlage (AIS) umgesetzt werden. Die Abstände innerhalb einer AIS sind definiert in der DIN VDE 0101 und ergeben sich aus den elektrischen Isolationsabständen, -Abstände, die eine Montage der Geräte ermöglichen und -Abständen, die aus sicherheitstechnischen Belangen gefordert sind. Schaltanlagen kompakt zu bauen heißt, Abstände auf das elektrisch nötige Maß zu verringern und damit die Zugänglichkeit einzelner Geräte einzuschränken.

Wartungen sind nur bei Abschaltung größerer Anlagenteile (mehrere Felder, Sammelschienen, Sammelschienenabschnitte) oder nur bei Komplettabschaltung möglich.

Bei sehr enger Anordnung der Einzelgeräte, können diese auf einen gemeinsamen Träger montiert werden. Solche Module werden im Werk vorgefertigt, -geprüft und können schnell installiert werden. International werden Anlagenkonzepte diskutiert, bei denen auch die Isolationsabstände verringert sind. Solche Anlagen sind möglich, wenn die Isolationskoordination für die Schaltanlage einen geringeren Isolationspegel ergibt.

In der klassischen Schaltanlage hat jede Komponente bestimmte Grundaufgaben zu erfüllen, z. B.

- Potentiale trennen – Trennschalter

- Erden – Erdungsschalter

- Leistungsflüsse schalten – Leistungsschalter

- Kurzschlüsse abschalten – Leistungsschalter

- Ströme/Spannungen messen – Strom-/Spannungswandler

- Überspannungen begrenzen – Überspannungsableiter.

Mit diesen Grundkomponenten können sehr flexibel alle denkbaren Grundschaltun-gen realisiert werden. Die Kombination von Geräten verschiedener Hersteller ist problemlos möglich. Werden bestimmte Aufgaben in einem neuen Gerät vereinigt, verringert sich diese Flexibilität und die Spezialisierung wächst. Allerdings ermöglichen derartige Kombigeräte Schaltanlagen mit weniger Komponenten, mithin kann von einer größeren Verfügbarkeit der Anlage ausgegangen werden. Drehbare oder schwenkbare Leistungsschalter kombinieren die Schaltfunktion mit der Trennfunktion ebenso wie ausfahrbare Leistungsschalter. Dabei kann der Schalter für Revisionszwecke entfernt werden, ähnlich dem Prinzip in der Mittelspannungstechnik. Leistungsschalter, deren Schaltstrecke auch Trennstreckenbedingungen erfüllen, kombinieren gleichfalls beide Funktionen und besitzen weniger bewegliche Teile, die Trennstrecke ist im Isoliergas eingebettet und damit nicht der Atmosphäre aus-gesetzt. Wird dieser Kombischalter als Dead-Tank-Schalter ausgeführt, fließen keine Kriechströme zwischen den Hochspannungskontakten. Kombischalter sind überall dort zweckmäßig einzusetzen, wo Schaltfunktion und Trennfunktion in ei-nem Strompfad (d. h. ohne Abzweigung) aus netzbetrieblichen Gründen gefordert sind, z. B. bei H-Schaltungen und deren Varianten, Einfachsammelschienen-, 1,5- und 2 Leistungsschalteranlagen. Bei Mehrfachsammelschienenanlagen würden demgegenüber zusätzliche Trennschalter benötigt, sofern nicht auch die Funktion der Knotenauswahl im Kombigerät integriert ist. Ebenso wären die Vorteile des Kombischalters aufgehoben, wenn für Wartungszwecke zusätzliche Trennschalter eingebaut würden.

Gasisolierte Anlagen

So wie der SF6-Schalter um Funktionen erweitert wird und damit neue Gerätetypen entstehen, können aus Grundbausteinen von SF6-Anlagen neue freilufttaugliche SF6-Module zusammengesetzt werden, selbst komplette SF6-Anlagen stehen als Freiluftausführung zur Verfügung. Das klassische Anlagendesign berücksichtigt die Wartung einzelner Komponenten mit möglichst wenigen Einschränkungen für den Betrieb der Schaltanlage und autark von den vom Netz gegebenen Möglichkeiten zur Reservierung. So sind Sammelschienenanlagen mit Umgehungsschienen aus-gerüstet worden, H-Schaltungen haben eine zweite Möglichkeit zur Durchschleifung der beiden Leitungen und mit provisorischen Verbindungen können Anlagen-teile überbrückt werden.

Bei ausreichend starker Vermaschung der Netze und Reserven in der Übertragungskapazität, ergibt sich die Möglichkeit zur Reservierung durch das Netz selbst. So können durch Umschaltungen im Netz teilweise ganze Einspeise- und Transformatorfelder freigeschaltet werden, ohne dass Versorgungsunterbrechungen in Kauf genommen werden müssen. Deshalb ist beispielsweise beim (Ersatz-) Neubau von Sammelschienenanlagen die Errichtung von Umgehungsschienen hierzulande selten, in Ländern mit geringer Netzvermaschung jedoch durchaus üblich.

Mit neuen Geräten und Konzepten ist auf der einen Seite mit geringerem Wartungs-aufwand und geringerer Ausfallwahrscheinlichkeit zu rechnen. Andererseits sind die eventuell größeren Auswirkungen für die Abnehmerversorgung zu beachten, wenn Wartungen oder Reparaturen an Anlagenteilen durchzuführen sind. Dieses Risiko ist zu bewerten unter Berücksichtigung der Aufgaben der Schaltanlage, ihrer Bedeutung im Netz und den Möglichkeiten zur Reservierung durch das Netz. Die meisten der in Deutschland zu errichtenden Schaltanlagen sind Erweiterungen vorhandener Anlagen oder deren Ertüchtigung. Oft werden die Anlagen für höhere Kurzschlußströme ausgelegt. Charakteristisch für solche Umbaumaßnahmen sind sehr strenge Zeitvorgaben für die Freischaltung von Anlagenteilen. Hierbei können kompakte Anordnungen und Geräte in die Umbaustrategien einfließen.

Nachfolgend die für den Freiluft-Schaltanlagenbau wesentlichen Bestimmungen: DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt DIN VDE 0101 (HD 637 S1), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV DIN VDE 0103 (EN 60865-1), Bemessung von Starkstromanlagen auf mechanische und thermische Kurzschlussfestigkeit DIN VDE 0105 (EN 50110-1), Betrieb von Starkstromanlagen DIN VDE 0111 (EN 60071-1), Isolationskoordination für Betriebsmittel in Drehstromnetzen über 1 kV DIN VDE 0143 (EN 50186-1), Abspritzeinrichtungen für Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV.

Quelle: Vortragsauszüge (Dr.-Ing. Ulrich Küchler RWE Westfalen-Weser-Ems Netz-service GmbH, Dr.-Ing. Gert Hentschel AREVA Energietechnik GmbH) der jährlich stattfindenden Tagung Hochspannungsschaltanlagen.

Planung und Projektierung von Mittelspannungsanlagen werden in unseren Seminaren behandelt. Auch zum Thema Schaltgeräte gibt es ein eigenes Seminar.

Trafostationen

Der Transformator entspricht der Stelle der Verknüpfung der Spannungsebenen und stellt somit eine galvanische Trennung der Netzteile dar. Wegen seines induktiven Wirkprinzips kann er nur Wechselgrößen übertragen.

Wir bieten Seminare zu Auslegung von Trafostationen, eine Trafoschulung und ein Seminar zu Leistungstransformatoren an.

Welche Funktionen erfüllen Trafostationen in einem elektrischen Energienetzwerk und warum sind sie so wichtig?

Trafostationen dienen der Anpassung von Spannungsebenen in einem elektrischen Energienetzwerk. Sie transformieren die elektrische Energie entweder von einer höheren Spannungsebene auf eine niedrigere (Hochspannung auf Mittelspannung) oder umgekehrt (Niederspannung auf Mittelspannung). Trafostationen sind wichtig, um die Energie effizient zu transportieren, die Spannung zu regulieren, den Verbrauchern die richtige Spannungsebene bereitzustellen und die Netzstabilität sicherzustellen.

Welche Arten von Trafostationen gibt es und welche Unterschiede bestehen zwischen ihnen in Bezug auf Größe, Kapazität und Einsatzbereich?

Es gibt verschiedene Arten von Trafostationen, darunter Umspannwerke, Ortsnetzstationen und Hausanschlusskästen. Umspannwerke sind groß und dienen dem Austausch von Hoch- und Mittelspannung. Ortsnetzstationen versorgen einen bestimmten Bereich mit Mittelspannung und sind kleiner als Umspannwerke. Hausanschlusskästen sind die kleinsten Trafostationen und liefern Niederspannung für einzelne Haushalte. Die Größe, Kapazität und der Einsatzbereich der Trafostationen variieren je nach den Anforderungen des Netzwerks und der Verbraucherlast.

Welche Sicherheitsaspekte müssen bei der Planung und Installation von Trafostationen berücksichtigt werden?

Bei der Planung und Installation von Trafostationen müssen verschiedene Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Dazu gehören der sichere Abstand zu Gebäuden oder öffentlichen Bereichen, ausreichende Belüftung und Kühlung, Brandschutzmaßnahmen, Schutz vor unbefugtem Zugriff, Sicherheitsbeschilderung und die Verwendung von geeigneten Isolationsmaterialien. Es ist wichtig, alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Normen zu beachten, um den sicheren Betrieb der Trafostationen zu gewährleisten.

Welche Faktoren beeinflussen die Auswahl des geeigneten Transformators für eine Trafostation, und wie kann eine effiziente Energieübertragung gewährleistet werden?

Die Auswahl des geeigneten Transformators für eine Trafostation hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Spannungsebene des Netzwerks, der benötigten Leistungskapazität, dem Kurzschlussstrom, der Wirkungsgrad des Transformators und der räumlichen Verfügbarkeit. Um eine effiziente Energieübertragung zu gewährleisten, sollten Transformatorverluste minimiert werden, indem hochwertige Materialien und Konstruktionstechniken verwendet werden. Zudem ist die Auswahl des richtigen Transformators mit einer angemessenen Leistungsbewertung und einer optimalen Lastverteilung von großer Bedeutung.

Wie werden Trafostationen in das übergeordnete Stromnetz integriert und welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten?

Trafostationen werden in das übergeordnete Stromnetz durch die Verbindung von Hochspannungsleitungen oder -kabeln mit den entsprechenden Schaltgeräten integriert. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sind verschiedene Schutzmaßnahmen erforderlich, wie Schutzrelais für Überstrom-, Kurzschluss- und Erdungsfehler, Schaltanlagen mit Leistungsschaltern, Potentialausgleichssysteme, Überspannungsschutzgeräte und automatische Überwachungs- und Steuerungssysteme.

Welche Technologien und Innovationen haben in den letzten Jahren die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Trafostationen verbessert?

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Technologien und Innovationen entwickelt, um die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Trafostationen zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise amorphe Transformatorkerne mit geringeren Verlusten, digitale Schutz- und Steuerungssysteme, energieeffiziente Leistungstransformatoren, intelligente Netzsteuerungssysteme für eine bessere Netzüberwachung und -steuerung, sowie alternative Isolationsmaterialien mit verbesserter Wärmeableitung.

Welche Rolle spielen Trafostationen bei der Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz, insbesondere im Hinblick auf die Stabilisierung und Verteilung der erzeugten Energie?

Trafostationen spielen eine wichtige Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz. Sie ermöglichen die Anbindung von dezentralen erneuerbaren Energieerzeugern wie Solar- und Windkraftanlagen an das Netz und stellen sicher, dass die erzeugte Energie in das Netz eingespeist und effizient verteilt wird. Trafostationen tragen zur Stabilisierung des Netzwerks bei, indem sie die Spannungsebene regeln und die Schwankungen der erneuerbaren Energiequellen ausgleichen.

Wie wird die Wartung und Instandhaltung von Trafostationen durchgeführt, um eine hohe Betriebszuverlässigkeit sicherzustellen?

Die Wartung und Instandhaltung von Trafostationen umfasst regelmäßige Inspektionen, Prüfungen und Wartungsarbeiten. Dazu gehören die Überprüfung der Isolierung, die Überwachung des Ölzustands (bei ölgefüllten Transformatoren), die Kontrolle der Schutz- und Steuerungssysteme, die Reinigung von Kontakten und Isolatoren, die Überprüfung der Leitungen und Anschlüsse, sowie die Kalibrierung der Messgeräte. Eine regelmäßige Wartung und Instandhaltung ist entscheidend, um eine hohe Betriebszuverlässigkeit der Trafostationen sicherzustellen

Energiekabel und Leitungen

Das Seminar Garnituren für Energiekabel führt das Haus der Technik gemeinsam mit dem Bayernwerk in Pfaffenhofen durch.

Kabel und Leitungen übertragen elektrische Energie bei unterschiedlicher Spannung. Bei den Leitungen unterscheidet man die nicht isolier-ten Freileitungen und die isolierten Leitungen. Konstruktive Unterschiede zwischen isolierten Leitungen und Kabeln sind in vielen Fällen nicht unmittelbar erkennbar.

Der Unterschied in der Namensgebung ergibt sich durch die einschlägigen Produktnormen und Errichtungsbestimmungen. Als grobe Richtschnur für die Namensgebung "Kabel" oder "Leitung" kann gelten, dass nur Kabel in Erde verlegt werden dürfen.

Energiekabel sind hochwertige und langlebige Investitionsgüter. Bis zu einer Spannung von 500 kV haben die Kabel und ihr Zubehör eine große Zuverlässigkeit er-reicht. Die Fortentwicklung zu leistungsstärkeren, zuverlässigeren und kostengünstigeren Kabeln hält jedoch an. Vor allem für die Übertragung großer Leistungen über große Entfernungen werden neue Übertragungsmedien entwickelt und er-probt.

Erreicht ein Kabel nicht die erwartete Lebensdauer von etwa 40 Jahren, so entstehen hohe Kosten durch das vorzeitige Auswechseln. Für den Betreiber eines Kabelnetzes ist es also wichtig, nur qualitativ hochwertige Kabel einzusetzen. Um dies zu gewährleisten, führen viele Betreiber aufwändige Kontrollen durch. Die Hersteller müssen die Durchführung aller in den Normen vorgeschriebenen Prüfungen nachweisen.

Beim Seminar Erwärmung von Energiekabeln im Erdreich spielen vor allem Normen eine Rolle, die den zulässigen Strombelastbarkeiten, die thermischen Eigenschaften des Bodens sowie die Berechnungsmethoden regeln.

Wesentliche Regelwerke sind:

- 1. Internationale und europäische Normen

- IEC 60287 – Electric cables – Calculation of the current rating

- Diese Normenreihe beschreibt detailliert die Berechnung der Strombelastbarkeit von Kabeln in Abhängigkeit von Umgebung, Verlegeart und thermischen Parametern.

- IEC 60287-1: Grundformeln

- IEC 60287-2: Korrekturfaktoren für verschiedene Umgebungen, einschließlich Erdreich

- IEC 60287-3: Zusätzliche Berechnungen, z. B. für Bündelung und Belüftung

- IEC 60853 – Current rating – Cyclic and emergency ratings

- Bezieht sich auf kurzzeitige Überlastungen und wechselnde Lastzyklen.

- IEC 60287 – Electric cables – Calculation of the current rating

- 2. Deutsche Normen / VDE-Vorschriften

- DIN VDE 0298-4 – Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen – Teil 4: Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen bei Betriebsströmen

- Enthält Tabellen und Korrekturfaktoren für Kabel im Erdreich, inkl. Bodentemperatur, Wärmeleitfähigkeit, Häufung.

- DIN VDE 0276-603 – Kabel mit extrudierter Isolierung und zugehörige Verfahren

- Bezieht sich speziell auf Energiekabel für Erdverlegung.

- DIN VDE 0276-1000 ff. – Für Hochspannungskabel im Erdreich.

- DIN VDE 0298-4 – Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen – Teil 4: Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen bei Betriebsströmen

- 3. Weitere technische Regelwerke

- CENELEC HD 620 – Harmonisiertes Dokument für Energiekabel in Europa.

- CIGRÉ Technical Brochures – Empfehlungen zu thermischen Eigenschaften des Bodens, Messmethoden und Simulation.

- EN 50522 – Erdungsanlagen in Starkstromanlagen – teils relevant für thermische Aspekte bei Fehlerströmen.

- 4. Besondere Aspekte in Bezug auf Erdreich

- Bodentemperatur: Normen definieren Standardwerte (z. B. 20 °C in DIN VDE 0298-4) und verlangen Korrekturen bei Abweichungen.

- Wärmeleitfähigkeit des Bodens: Einflussgrößen sind Feuchtigkeit, Verdichtung und Materialzusammensetzung.

- Häufung von Kabeln: Mehrere parallel verlegte Kabel erhöhen die Erwärmung → Korrekturfaktoren in den Normen.

- Kurzschluss-Erwärmung: Wird separat in IEC 60986 bzw. DIN EN 60986 behandelt.

Kabelverlegung und –montage, Fehlerortung, Kabelmessung, Verbindungstechnik

Der größte Teil der Kosten einer Kabelanlage (bis etwa 90 %) entsteht bei der Verlegung und Montage. Das Verbinden von Kabeln erfolgt mit Muffen, das Anschließen an Schaltanlagen oder Freileitungen mit Endverschlüssen in handwerklicher Arbeit auf der Baustelle. Die Monteure benötigen spezielles Wissen, Können und entsprechende Erfahrung, wobei die Anforderungen umso höher sind, je größer die elektrische Spannung ist. Muffen und Endverschlüsse werden unter dem Begriff Garnituren zusammengefasst. Durch Vorfertigung und Vorprüfung der Garnituren wird angestrebt, die Dauer der Montage vor Ort und die Wahrscheinlichkeit von Montagefehlern zu verringern.

Die Vielfalt der Ausführungsformen der angebotenen Leiterverbinder, Muffen und Endverschlüsse ist groß. Ständig widmen sich Hersteller und Anwender der Ver-besserung der Zuverlässigkeit der Garnituren.

Werkstoffe

Übliche Leiterwerkstoffe sind Kupfer und Aluminium. Häufigste Isolierstoffe sind heute Polyvinylchlorid (PVC), vernetztes Polyethylen (VPE) und für spezielle An-wendungen auch andere Kunststoffe.

Ältere Kabel mit einer Isolierung aus Papier (mit Masse oder Öl getränkt) befinden sich noch vielfach im Netz. Unter „Masse“ versteht man in der Kabeltechnik ein zäh-flüssiges Tränkmittel. „Öl“ dagegen ist ein dünnflüssiges Tränkmittel, das bei einer Leckage aus dem Kabel austreten und eine Verunreinigung des Erdbodens und des Grundwassers bewirken kann. Eine solche Umweltbelastung ist bei Massekabeln nicht zu befürchten.

Kabeltypen

Niederspannungskabel (bis 1 kV) werden meist mit einer PVC-Isolierung oder einer VPE-Isolierung ausgeliefert. Mittelspannungskabel (20 kV bis 30 kV) haben eine Isolierung aus VPE. Auch im Hoch- und Höchstspannungsbereich bis 500 kV wird heute VPE als Isolierstoff eingesetzt. VPE-Kabel zeichnen sich durch geringe dielektrische Verluste und geringen Aufwand bei Installation und Wartung aus.

Bei den älteren papierisolierten Kabeln für Hoch- und Höchstspannung steht die Isolierung unter Überdruck, um Teilentladungen in Hohlräumen zu vermeiden. Nach der Art der Druckmittel unterscheidet man Öl- und Gasdruckkabel.

Kabeleigenschaften

Zum Nachweis der Spannungsfestigkeit wird an jedem Kabel eine Kurzzeitprüfung durchgeführt. Das Bestehen zeigt, dass die Isolierung keine groben Fertigungsfeh-ler besitzt. Bei Kunststoffkabeln für eine Spannung über 10 kV wird dabei auch der Nachweis erbracht, dass im Kabel keine Teilentladungen auftreten. Eine Langzeit-prüfung dient dazu, den Erwartungswert für die Lebensdauer des Kabels zu ergründen. Die Langzeitprüfung wird als Typprüfung an einer großen Anzahl kurzer Kabel durchgeführt, auch fertigungsbegleitend unter Einwirkung von Wasser.

Eine wichtige Kabeleigenschaft ist die Strombelastbarkeit. Organische Isolierstoffe altern abhängig von der Temperatur. Eine Erhöhung der Betriebstemperatur um 8 K bis 10 K verkürzt die Lebensdauer etwa um die Hälfte. Aus der Erwartung einer bestimmten Lebensdauer des Kabels ergibt sich die zulässige Betriebstemperatur, die auf Erfahrung basiert.

Bisher wurden Kabelnetze in Deutschland stets nicht voll ausgelastet. Die thermisch bedingte Alterung war daher gering, die Lebensdauer entsprechend groß. Heute besteht die Absicht, Kabel stärker zu belasten, um das gebundene Kapital intensiver zu nutzen. Damit wird vielfach eine Temperaturüberwachung der Kabel, das Monitoring, notwendig.

Kabel und Freileitung

Die Entscheidung für Freileitung oder Kabel ist beim Bau elektrischer Netze wirtschaftlich und technisch von großer Bedeutung. In manchen Fällen ist die Verwendung von Kabeln zwingend vorgegeben, vor allem in Ballungsgebieten oder bei der Querung von Seen und Meeren. Andererseits gibt es Fälle, bei denen aus technischen Gründen nur Freileitungen in Frage kommen, beispielsweise bei größeren Entfernungen. In anderen Fällen muss zwischen Kabel und Freileitung gewählt werden.

Die maximal mögliche Länge von Kabeln wird meist durch den Ladestrom begrenzt. Bei 110-kV-Kabeln erreicht der Ladestrom bereits bei einer Länge von etwa 50 bis 80 km die thermisch zulässige Stromstärke. Ein Kabel mit dieser Länge kann ohne zusätzliche Kompensationseinrichtungen keine Wirkleistung übertragen.

Kabelstrecken im Zuge von Freileitungen sind besondere Schwachstellen. Sie setzen die Zuverlässigkeit des Netzes herab. An den Übergangsstellen müssen End-verschlüsse montiert werden. Bei Schaltvorgängen und Blitzeinschlägen können dort wegen der unterschiedlichen Wellenwiderstände Reflexionen und schädliche Überspannungen entstehen.

Häufig von Teilnehmenden gestellte Fragen zum Thema 'Kabel und Freileitung'

Was sind Freileitungen und wie werden sie in der Elektrotechnik eingesetzt?

Freileitungen sind elektrische Übertragungsleitungen, die meistens in Form von Drahtseilen oder Leiterbündeln auf isolierten Masten oder Türmen verlaufen und elektrische Energie über große Entfernungen transportieren. Sie werden hauptsächlich zur Übertragung von Hochspannungs- und Höchstspannungsstrom in das Stromnetz eingesetzt. Freileitungen spielen eine entscheidende Rolle in der Energieübertragung, da sie eine effiziente und wirtschaftliche Möglichkeit bieten, elektrische Energie über lange Strecken zu transportieren.

Welche Vorteile bieten Freileitungen im Vergleich zu anderen Übertragungsmethoden?

Antwort: Freileitungen bieten verschiedene Vorteile im Vergleich zu anderen

Übertragungsmethoden. Einer der Hauptvorteile ist ihre relative Kosteneffizienz. Die Errichtung und Wartung von Freileitungen ist im Vergleich zu unterirdischen Kabeln in der Regel kostengünstiger. Sie sind auch einfacher zu installieren und zu reparieren, was zu einer schnelleren Inbetriebnahme führt. Zudem bieten Freileitungen eine bessere Kühlung der Leiter, da sie der Umgebungsluft ausgesetzt sind, was zu einer höheren Übertragungskapazität führen kann.

Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Planung und dem Betrieb von Freileitungen?

Bei der Planung und dem Betrieb von Freileitungen ergeben sich einige Herausforderungen. Eine wichtige Herausforderung ist die Sicherstellung der Energieversorgung über große Entfernungen, ohne signifikante Energieverluste. Die Planung von Freileitungen muss auch die topografischen Gegebenheiten, Umweltauswirkungen und Genehmigungsverfahren berücksichtigen. Darüber hinaus können Wetterbedingungen wie Stürme, Eis und Schnee die Leitungen beschädigen und erfordern regelmäßige Inspektionen und Wartung.

Welche Rolle spielen Freileitungen in der Energiewende und dem Ausbau erneuerbarer Energien?

Freileitungen spielen eine bedeutende Rolle in der Energiewende und dem Ausbau erneuerbarer Energien. Da viele erneuerbare Energiequellen, wie Windkraft- oder Solaranlagen, in abgelegenen Gebieten installiert sind, müssen die erzeugten Energieüberschüsse zu den Verbrauchszentren transportiert werden. Freileitungen bieten eine effiziente Möglichkeit, diese Energie über weite Strecken zu übertragen und ins Stromnetz zu integrieren. Sie ermöglichen auch den Transport von Strom zwischen verschiedenen Ländern und Regionen, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu optimieren.

Wie wird die Sicherheit von Freileitungen gewährleistet?

Die Sicherheit von Freileitungen wird durch verschiedene Maßnahmen gewährleistet. Eine wichtige Maßnahme ist die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und -standards bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb der Freileitungen. Isolatoren und Erdungssysteme verhindern einen ungewollten Stromfluss auf die Masten oder Türme. Zudem werden regelmäßige Inspektionen und Wartungen durchgeführt, um mögliche Schäden oder Korrosion zu identifizieren und rechtzeitig zu beheben. Die Öffentlichkeit wird durch Beschilderungen und Absperrungen auf die potenziellen Gefahren hingewiesen.

Welche technologischen Entwicklungen gibt es im Bereich der Freileitungen?

Im Bereich der Freileitungen gibt es einige technologische Entwicklungen. Eine davon ist die Verwendung von Hochtemperatur-Supraleitern, die den Widerstand der Leiter reduzieren und die Übertragungseffizienz verbessern können. Auch intelligente Sensortechnologien kommen vermehrt zum Einsatz, um die Überwachung und Diagnose von Freileitungen zu verbessern. Neue Materialien und Beschichtungen werden entwickelt, um die Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit der Leitungen zu erhöhen. Zudem wird an der Entwicklung von Stromleitungen mit geringerem magnetischen Feld gearbeitet, um mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren.

Wie sehen Sie die Zukunft von Freileitungen angesichts der technologischen Entwicklung und der zunehmenden Bedeutung erneuerbarer Energien?

Die Zukunft von Freileitungen bleibt vielversprechend angesichts der technologischen Entwicklung und der zunehmenden Bedeutung erneuerbarer Energien. Neue Technologien werden dazu beitragen, die Effizienz und Übertragungskapazität von Freileitungen weiter zu verbessern. Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien werden Freileitungen eine wichtige Rolle spielen, um die erzeugte Energie effizient und zuverlässig zu den Verbrauchszentren zu transportieren. Gleichzeitig wird die Forschung und Entwicklung dazu beitragen, die Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Freileitungen zu erhöhen und die Integration in die Energienetze weiter zu optimieren.

Neue Übertragungsmedien

Hochspannungs-Gleichstromkabel dienen dazu, elektrische Energie über große Entfernung zu transportieren. Dafür stehen seit kurzer Zeit auch Kabel mit einer VPE-Isolierung zur Verfügung.

Für eine Drehstromübertragung mit großer Leistung eignen sich gasisolierte Leitungen (GIL). Sie werden wie Rohrleitungen für Gas oder Öl aus vorgefertigten, vor Ort miteinander verschweißten Rohrstücken in Freiluft, im Tunnel oder direkt im Erdboden verlegt. Als Isoliergas wird ein unter Druck stehendes Gemisch aus SF6 (Schwefelhexafluorid) und N2 (Stickstoff) verwendet, wobei der SF6-Anteil aus Um-weltgründen kleiner als 20 % ist.

Supraleitende Kabel werden mit Hochtemperatur-Supraleitern projektiert. Sie müssen dauernd auf ihrer gesamten Länge auf etwa –170 °C gekühlt werden. Diese Kabel haben nur eine sehr kleine Verlustleistung. Supraleiterkabel werden für Städte und Industrie interessant, wenn man die übertragbare Leistung steigern will, ohne dabei die Spannung zu erhöhen.

elektrischer Betriebs- und Netzteile zum Zwecke von Arbeiten. Die gängige gasisolierte Schaltanlagentechnik in der Sekundärverteilebene verwendet SF6 als gemeinsames Isolier- und Schaltmedium in einem gasgefüllten Schottraum.

Muffen und Endverschlüsse für Energiekabel

Kabelanlagen sind hochwertige Investitionsgüter in den Netzen der Stromversorgung. Von den Kabeln, ihren Verbindungen und ihren Endverschlüssen werden eine hohe Zuverlässigkeit und eine Lebensdauer von etwa 40 störungsfreien Betriebsjahren erwartet. Das Verbinden von Kabeln erfolgt mit Muffen, das Anschließen an Schaltanlagen oder Freileitungen mit Endverschlüssen in handwerklicher Arbeit auf der Baustelle. Die Monteure benötigen spezielles Wissen, handwerkliches Können und entsprechende Erfahrung, wobei die Anforderungen umso höher sind, je größer die elektrische Spannung des Netzes ist . Muffen und Endverschlüsse werden unter dem Begriff Garnituren zusammengefasst. Durch industrielle Vor-fertigung und Vorprüfung der Garnituren wird angestrebt, die Dauer der Montage vor Ort und die Wahrscheinlichkeit von Montagefehlern zu verringern.

Die Vielfalt der Ausführungsformen der angebotenen Leiterverbinder, Muffen und Endverschlüsse ist groß. Ständig widmen sich Hersteller und Anwender der Verbesserung der Zuverlässigkeit der Garnituren. Die Entwicklung neuer Kabeltypen bedingt stets auch die Entwicklung neuer Garnituren.

1. Leiterverbinder

Der Widerstand einer Verbindungsstelle zweier Leiter (der Kontaktwiderstand) muss hinreichend klein sein. Er darf im Betrieb nicht unzulässig stark ansteigen. Die Art der Kontaktfläche und die Kontaktkraft beeinflussen den Kontaktwiderstand, der damit von der Konstruktion und von der Montage der Verbindung abhängig ist. Leiterverbindungen werden in Sechskantpresstechnik und in den letzten Jahren mehr und mehr in Schraubtechnik ausgeführt. Der Einsatz der Pressverbinder und der Schraubverbinder erfordert vom Monteur spezielle Kenntnisse.

2. Feldsteuerung

An den Enden und an den Verbindungsstellen von Kabeln wird das im Kabel vorhandene rein radial gerichtete elektrische Feld gestört. Damit dort keine unzulässig hohe Feldstärke auftritt, muss bei Mittelspannungskabeln und Hochspannungskabeln eine Feldsteuerung angewendet werden. Schon lange bekannt sind die Feld-steuerungen mit Elektrodenprofilen nach Rogowski und nach Borda. Sie werden auch als geometrisch-kapazitive Feldsteuerungen bezeichnet. Modernere Entwicklungen sind die resistive Feldsteuerung, die refraktive Feldsteuerung und die Impedanzsteuerung. Letztere wird auch unter der Bezeichnung „ZnO-Mikrovaristortechnik“ für Mittelspannungsgarnituren eingesetzt.

3. Vorgefertigte Garnituren

Noch bei Beginn der Verwendung von Kabeln mit einer Kunststoff-Isolierung Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden Garnituren ausschließlich und vollständig auf der Baustelle in handwerklicher Arbeit aufgebaut. Heute werden die Garnituren in Fabriken vorgefertigt und vorgeprüft. Dann werden sie auf der Baustelle eingebaut.

Wie die Kabel sind auch die vorgefertigten Garnituren vorwiegend aus Kunststoff hergestellt. Für Garnituren werden die Kunststoffe EPDM (Äthylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Silikon und ECO (Epichlorhydrin-Kautschuk) verwendet, für Übergangsmuffen zum Verbinden gleicher oder unterschiedlicher Kabel auch Flüssigsilikon. Unterschiede der auf dem Markt befindlichen Garnituren liegen u. a. in Kosten und Preis, in der Verarbeitbarkeit, in der Montagedauer, in den mechanischen Eigenschaften, in der Flammfestigkeit und in der Hydrophobie (Wasserabweisung).

Spezielle Garnituren sind Stecker, besser bezeichnet als Kabelsteckteile. Sie er-möglichen klein bauende Schaltanlagen. Man unterscheidet zwei genormte Bauformen, nämlich mit Innenkonus bzw. mit Außenkonus. Sie werden aus EPDM oder Silikon gefertigt. Bei der Konstruktion ist der Berührungsschutz besonders zu beach-ten.

Die Bauteile einiger vorgefertigter Garnituren werden beim Einbau lediglich auf das vorbereitete Ende des Kabels geschoben. Man spricht von Aufschiebetechnik. Andere Ausführungen werden auf die Enden des Kabels geschrumpft. Dabei verringert sich der Durchmesser der Bauteile. Zwei Verfahren sind üblich: die Warmchrumpftechnik und die Kaltschrumpftechnik.

4. Prüfung und Diagnose

Moderne Garnituren werden in der Fabrik vorgeprüft. Das geschieht in teilweise ge-normten Entwicklungsprüfungen, Typprüfungen und Stückprüfungen. Die im Netz eingebauten Garnituren können nur noch gemeinsam mit den angeschlossenen Kabeln geprüft werden. Dafür gibt es verschiedene schon seit langem eingeführte und auch neue Verfahren. Genannt seien die Spannungsprüfung mit unterschiedlicher Spannungsform und Frequenz, die Messung der Teilentladungen, die Messung des Verlustfaktors, die Messung der Wiederkehrspannung und die Messung des isothermen Relaxationsstromes. Diese Messungen dienen auch der Diagnose der Kabelanlage einschließlich der Garnituren.

5. Montagefehler und ihre Vermeidung

Treten Schäden an Garnituren für Starkstromkabel auf, so ist die Ursache nur in seltenen Fällen in Mängeln der Konstruktion oder der Werkstoffe zu suchen. Meist sind Fehler bei der Montage die Ursache für die Schäden, die sofort oder erst nach längerer Zeit auftreten. Möglicherweise wurden bei der Montage ungeeignete Werks-toffe für Wickelbänder verwendet, Bauteile falsch positioniert oder beschädigt, vor-gegebene Maße nicht eingehalten oder generell nicht auf die notwendige Sauber-keit geachtet. Die aktuelle Montageanleitung der Garnituren ist immer zu beachten und die richtigen Werkzeuge zu verwenden.

Eine sorgfältige Schulung der Monteure ist notwendig, um Schäden zu vermeiden. Es gibt die Möglichkeit, die Monteure nach der Schulung zu prüfen, um den Erfolg der Schulung nachzuweisen. Die Monteure können dann entsprechend zertifiziert werden.

Normen in der Netzschutztechnik

In der Netzschutztechnik für Mittel- und Niederspannungsnetze gibt es eine Reihe von Normen, die die Planung, Ausführung und den Betrieb von Schutzsystemen regeln. Diese Normen bieten einen umfassenden Rahmen für die Schutztechnik in Mittel- und Niederspannungsnetzen, indem sie sicherstellen, dass die Netzwerke vor verschiedenen Arten von Störungen und Fehlern geschützt sind. Hier sind einige der wichtigsten Normen:

DIN VDE 0100 (VDE 0100)

Errichten von Niederspannungsanlagen: Diese Normenreihe beschreibt die grundlegenden Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Niederspannungsanlagen, einschließlich der Schutztechnik.

DIN VDE 0105 (VDE 0105)

Betrieb von elektrischen Anlagen: Diese Normenreihe regelt den sicheren Betrieb von elektrischen Anlagen, einschließlich der Anforderungen an den Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Erdschluss.

DIN VDE 0113 (VDE 0113)

Elektrische Ausrüstungen von Maschinen: Diese Norm legt die Anforderungen an den Schutz von Maschinen fest, insbesondere gegen Überstrom und Kurzschluss.

DIN EN 60255 (VDE 0435)

Messrelais und Schutzeinrichtungen: Diese Normenreihe befasst sich mit den Anforderungen und Prüfungen für Relais und Schutzgeräte in der Netzschutztechnik.

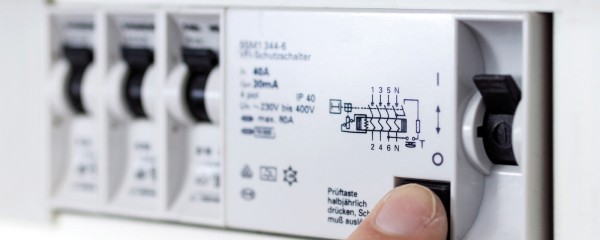

DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Niederspannungsschaltgeräte - Teil 2: Leistungsschalter: Diese Norm spezifiziert Anforderungen an Leistungsschalter, die in der Niederspannungsnetzschutztechnik verwendet werden, einschließlich Schutzfunktionen gegen Überstrom und Kurzschluss.

DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

Erdung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV Wechselstrom: Diese Norm legt die Anforderungen an die Erdung in Mittel- und Hochspannungsanlagen fest, was für die Schutztechnik von entscheidender Bedeutung ist.

DIN EN 61869 (VDE 0414)

Messwandler: Diese Normenreihe behandelt Anforderungen an Strom- und Spannungswandler, die in Schutzsystemen eingesetzt werden.

DIN EN 61439 (VDE 0660-600)

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen: Diese Norm regelt die Anforderungen an Schaltgerätekombinationen in der Niederspannung, einschließlich der Schutztechnik.

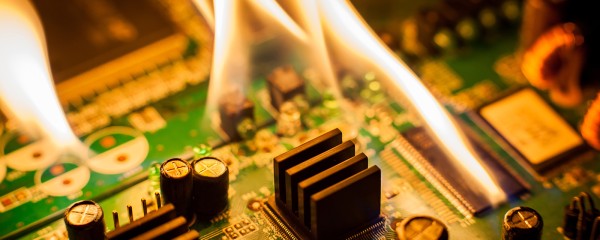

DIN EN 50550 (VDE 0660-10)

Anforderung für Fehlerlichtbogenschutzeinrichtungen (AFDD): Diese Norm befasst sich mit dem Schutz gegen serielle Fehlerlichtbögen, die Brände verursachen können, und ist besonders relevant für den Schutz in Niederspannungsnetzen.

DIN EN 62305 (VDE 0185)

Blitzschutz: Diese Normenreihe beschreibt die Anforderungen an den Schutz von Anlagen vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen, was auch Schutzmaßnahmen in elektrischen Netzen umfasst.